目次

鉄部塗装 とは?

錆を除去し、錆の発生を抑え、表面を綺麗に仕上げる

外壁塗装とは「鉄部塗装は別モノ」と言われています。

一般住宅で鉄部を使用している箇所といえば、ベランダの手すりやトタン屋根が代表的。

そうした鉄部の塗装では、モルタルやタイルなどにはない「サビの発生」がつきものです。

マンションなどになると鉄扉やエレベーター、パイプシャフト(PS)等が鉄部塗装になります。

倉庫などは屋根廻りに集中して鉄部がある事が多いです。

サビが発生するメカニズム

なぜ赤サビが発生するのおわかりでしょうか?

そのメカニズムを簡単にご紹介したいと思います。

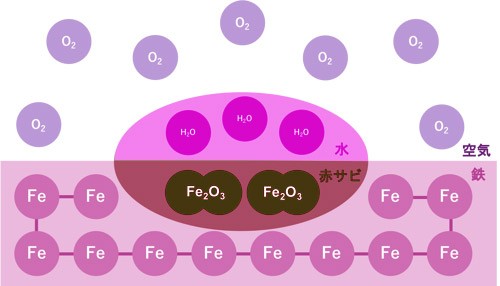

そもそも鉄は、酸素を取り込んで酸化物となろうとする性質を持っています。

赤サビは下記図のように水分と空気が鉄と反応してしまう事で発生すると言われています。

そしてこの赤サビが他の鉄製の部材と物理的に付着する事で広がります。

錆びの除去、ケレン種類

| 下地調整 程度 |

錆面積 | 塗膜異常 面積 |

作業内容 | 作業方法 |

| 1種 | – | – | さび、旧塗膜を全て除去し鋼材面を露出させる。 | ブラスト法 |

| 2種 | 30%以上 | – | 旧塗膜、さびを除去し鋼材面を露出させる。ただし、さび面積30%以下で旧塗膜がB、b塗装系の場合はジンクリッチプライマーやジンクリッチペイントを残し、ほかの旧塗膜を全面除去する。 | サンダー、ワイヤホイルなどの動力工具と手工具との併用 |

| 3種A | 15~30% | 30%以上 | 活膜は残すが、それ以外の不良部(さび、割れ、膨れ)は除去する。 | 同上 |

| 3種B | 5~15% | 15~30% | 同上 | 同上 |

| 3種C | 5%以下 | 5~15% | 同上 | 同上 |

| 4種 | – | 5%以下 | 粉化物、汚れなどを除去する。 | 同上 |

住宅などでは4種ケレンが主流

活膜は基本残しで、それ以外の錆が発生している箇所や膨れたりひび割れたりしている古い塗膜を除去します。

全体的にダメージ軽傷で錆も特に見当たらず、異常をきたしている塗付面が5%以下のケースで、汚れを落とし、軽く目荒しすることが主となります。

目荒しとは、塗膜と塗り面の食いつきをよくする為に表面にわざと凸凹をつける事です。

作業自体は2種、3種ケレンと同様に電気工具や手工具を使用して行います。

ケレン作業の用語説明(様々な「膜」について)

活膜【かつまく】、死膜【しまく】

塗料を塗布後、乾燥し固定され膜状になったものを塗膜といいます。塗料は液状ですが、塗って硬化すると膜になります。

この塗膜で外壁等建物をしっかりコーティング、様々な外的要因から守る役割を果たします。

塗膜【とまく】

ケレン3種以降では、旧塗膜の全てを除去する事なく、一部の旧塗膜をあえて残します。

その残す部分を「活膜」と言います。活膜は、密着が十分で上から塗料を塗っても支障のないコンディションを保っている部分です。

一方、「活きている膜=活膜」に対して「死んでいる膜=死膜」は、ひび割れたり膨れたりと何らかの異常状態にあり、防錆機能が失われた塗膜のことを指します。

錆や汚れ等とともにケレン作業でしっかり除去する必要があります。

剥離【はくり】

長い期間風雨や紫外線にさらされている塗膜が剥がれ落ちた状態を「剥離」といいます。

ただし、ケレン作業をきちんと行わずに塗料を塗ってしまった時にも剥離は発生します。

木部塗装なんかだと、あえて汚れを落とす為に剥離したうえで塗装をする事も御座います。

剥離しているのか?剥離させるのか?

それだけでも意味合いは違ってきます。

鉄部塗装は錆止めが命

油性系のサビ止め塗料

防サビ性に優れているものの、乾燥に時間を要するのが油性系のサビ止め塗料です。

そうした作業効率の問題があるため、現在では使用される機会も減っているようです。

合成樹脂系のサビ止め塗料

油性系のサビ止め塗料より防サビ性は劣る反面、乾燥しやすくきれいな仕上がりを期待できるのが合成樹脂系のサビ止め塗料です。

「フタル酸樹脂」「エポキシ樹脂」「ウレタン樹脂」といった合成樹脂に、サビ止め顔料が配合されています。

エポキシ樹脂系のサビ止め塗料

合成樹脂系のサビ止め塗料の中でも、使用頻度が最も高いといわれているのがエポキシ樹脂系のサビ止め塗料です。

その特徴は、高い防カビ効果を望めるだけでなく、付着性・防食性・耐久性も兼ね揃えた、オールマイティーなところにあります。